%202.jpg)

1946年の日本進出以来、クレディ・アグリコルはお客様とその文化への深い理解を大切にしてきました。

%202.jpg)

1946年の日本進出以来、クレディ・アグリコルはお客様とその文化への深い理解を大切にしてきました。それが、信頼に基づく、互いに価値をもたらす強い関係を築くための原点であると信じているからです。このような文化理解への取り組みは、当行のビジネスの在り方を形作ってきただけでなく、長年にわたる日本とフランスの幅広い交流の歴史をも反映しています。クレディ・アグリコルCIBは、この伝統を讃えるとともに、本日ご一緒するこの特別な夕べの機会に、日本のパートナーの皆さまに心より感謝の意を表し、日本がフランス文化に与えた深い影響に光を当ててみたいと思います。その影響は、ビジネスの世界にとどまらず、芸術の世界にも及んでいます。印象派のようなよく知られた芸術運動も、日本の美学や技法から多くのインスピレーションを得ているのです。

ご一読のお供に、どなたでもアクセス可能な限定プレイリストをご用意いたしました。下記のリンクに入り、“Play”をクリックして、日仏文化の創造的融合の証ともいえる、日本人作曲家の珠玉の作品に耳を傾けてみてはいかがでしょう。

1860年代、パリは、版画、陶磁器、漆工芸、そして日用品に至るまで、日本の視覚芸術に魅了されていました。これらの作品に見られる繊細さと簡素さは、当時のフランス絵画の既成概念を大きく揺るがし、自然、空間、そして光の捉え方・描き方を根本から変えることとなりました。

それらは、異国趣味への単なる関心というものをはるかに超えて、人々を引きつけました。そして、自然や空間、動きをこれまでとは異なった関わりでとらえ、その独自の響きをフランス絵画の中に見出すという、新たな感性を提案したのです。

この頃現れた日本への関心を象徴する場として、フランスに初めて日本美術を輸入したドゥゾワ夫妻の店があります。詩人のシャルル・ボードレール自身もこの店を訪れ、日本からもたらされた絵入りアルバムを鑑賞しています。その後、1890年から1893年にかけて、美術商兼出版業者のサミュエル・ビングは、パリで日本の浮世絵を集めた一連の展覧会を開催し、フランスの人々に、従来の西洋美術とは異なる斬新な様式を紹介しました。

このような状況の中で、林忠正がその中心となっていきます。万国博覧会の通訳として1878年に渡仏した林忠正は、まもなく単なる翻訳者の枠を超えた重要な役割を担うようになります。ヨーロッパで日本文化への関心が高まっていることを察知した林は、卓越した文化橋渡し人として活躍。影響力のある美術商・展覧会キュレーターとして頭角を現しました。浮世絵は、彼のネットワークを通じて、多くのフランス人芸術家や批評家、蒐集家に知られるようになったのです。

1870年代にフランスで生まれた印象派は、自然を直接観察して光を研究し、自由な筆致を特徴としていましたが、これが隆盛を極めていた頃、林はその先駆者の一人であるクロード・モネを訪ねています。林はモネに数点の版画を売り、印象派絵画2枚を持ち帰ります。このような交流は、相互の憧憬とフォーム(形)の往来とに根ざした、二つの芸術領域のあいだに交わされる対話を象徴しています。

モネはジヴェルニーの自宅に、北斎、広重、歌麿の作品を含む231点の日本の版画コレクションを持っていました。このコレクションは、モネの絵画制作に深い影響を与えたと言われています。

例えば、『アルジャントゥイユの橋』(1874年)は、広重の有名な橋の構図とほとんど同じです。菊やクレマチスなどを描いた花のシリーズでは、モネは日本の画匠の植物学的アプローチに近い画法を採用しています。このような変化は、有名な絵画『睡蓮』で頂点に達しています。そこにみられる構造、リズム、光の表現のなかには、日本の美学と西洋の絵画探求の融合が見て取れます。

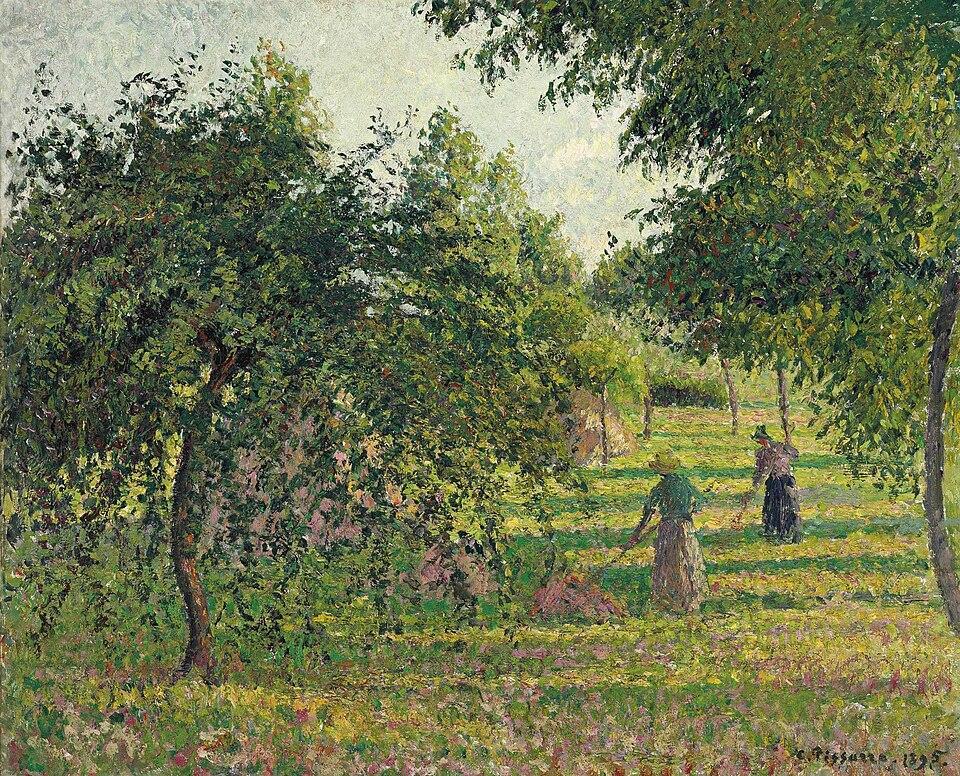

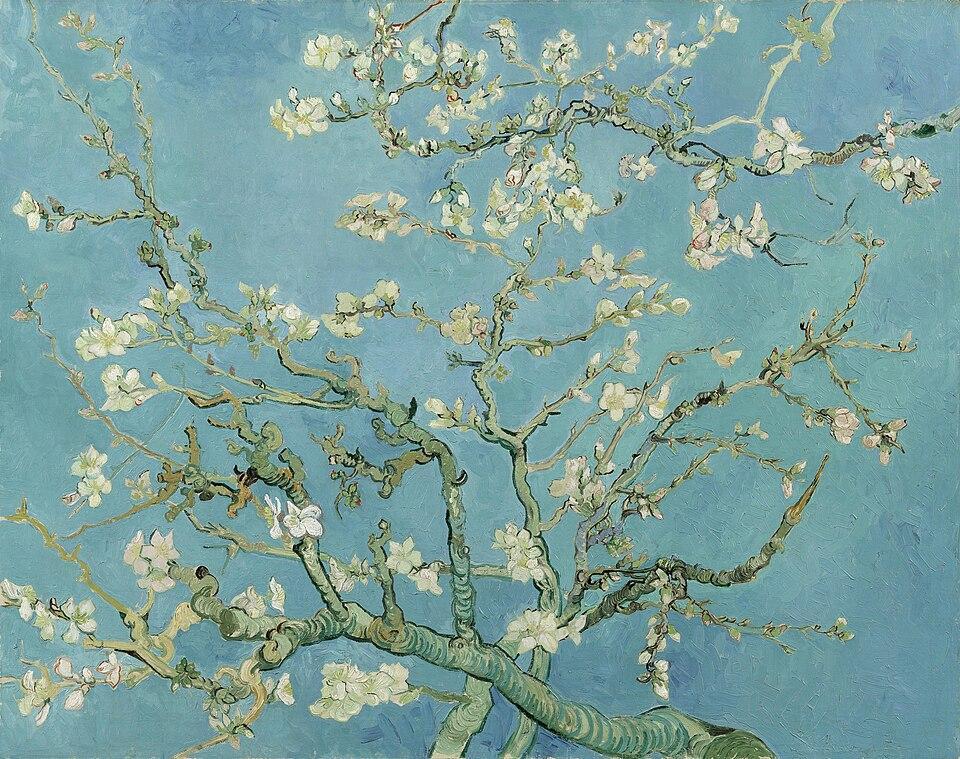

フランスで活躍していた他の画家たちも、このような相互的影響を色濃く受けています。エドガー・ドガは清長や春信に着想を得、カミーユ・ピサロは歌麿の浮世絵を収集。フィンセント・ファン・ゴッホも広重の版画に深く魅了され、そのシンプルさと視覚的な力強さにインスピレーションを得ています。彼らは、モチーフを模倣するにとどまらず、日本美術を通して全く新しい視覚言語を発見しました。構図のとらえ方、空間の配置、そしてミニマリズムが持つ表現力の再発見など、日本の美意識は、芸術家たちに新たなビジョンを提供したのです。

その影響は絵画だけにとどまりません。銀行家であり芸術メセナでもあったアルベール・カーンは、1895年から1920年にかけて、パリ近郊のブローニュに広大な日本庭園を造園し、さまざまな風景を演出しました。

村落やアルプスと日本の美意識が融合した庭園などから構成された、瞑想にうってつけのこの場所は、異なる世界観との対話を志向する姿勢を体現しています。

フランスの批評家もまた、この運動に参加していました。テオドール・デュレは『前衛批評』の中で、印象派の感性と浮世絵のそれを接近させることを試みています。また、ギュスターヴ・ジョフロワは、『芸術の日本』の中で、日本の文化を深い詩情にあふれ、自然や暗示・余韻に目を向けた文化であるとして、深い敬意を示しています。

この対話は決して一方的なものではありませんでした。1893年、林は東京で最初の印象派展を開催し、日本の大衆に印象派を紹介しました。1920年代以降、モネとロダンに魅了された日本のコレクター松方幸次郎は、長期にわたるフランス滞在の際、モネの絵画25点を入手します。このコレクションが、後の東京国立西洋美術館の中核となるのです。

こうして、フランスの視点に日本の美意識が融合して生まれた作品たちが、再び日本へと渡りました。そこには、豊かで永続的な芸術交流の証が息づいています。

今日に至るまで、両国の絆は絶えず深まり、かたちを変えながら発展を続けています。クレディ・アグリコル CIB は、日本との長年にわたる信頼関係を背景に、国際的な舞台における日本企業を支援するととともに、文化の架け橋としての役割も果たしています。この文化的関与は、敬意と信頼、そして相互の豊かさを育む対話の継続を何よりも大切にする、私たちの想いを体現するものです。