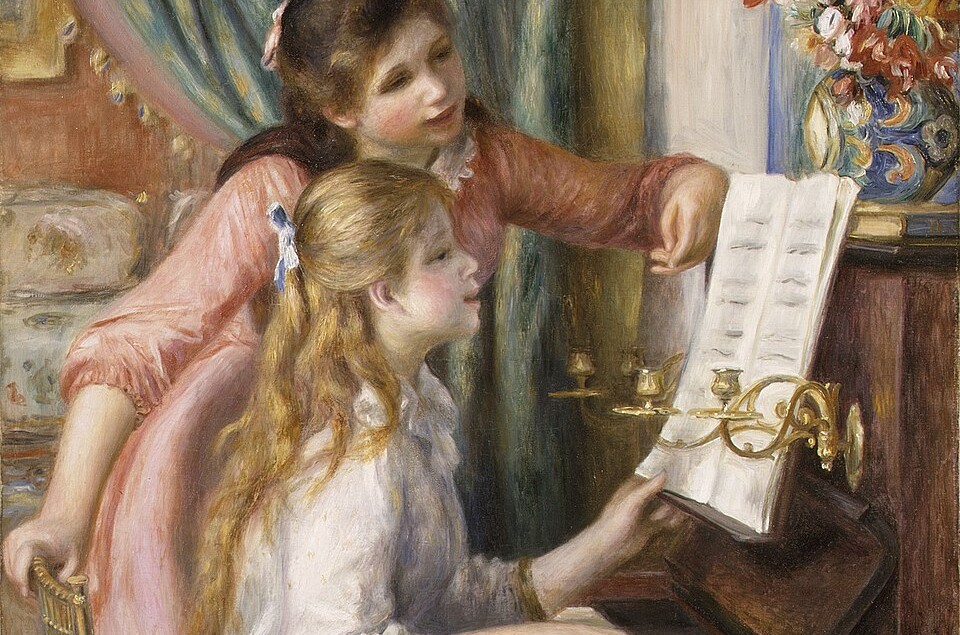

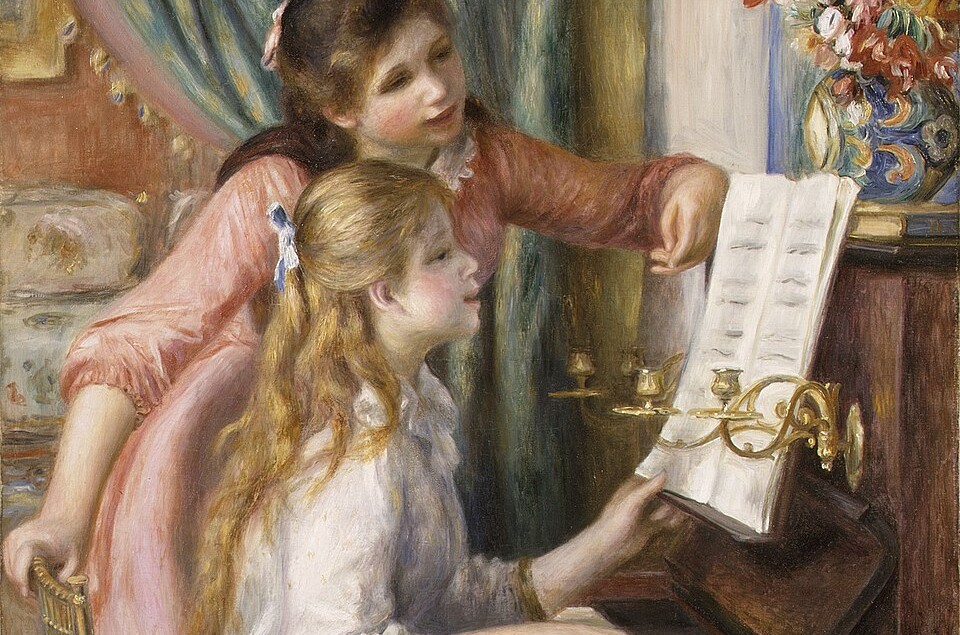

アレクサンダー・エクマンのバレエ《Play》から着想を得たこのプレイリストでは、「遊び」のスピリットが舞台から楽譜へと飛び移る瞬間を、ユーモア、想像力、驚きとともにお届けします。

音楽が自ら遊びはじめたら、一体何が起こるでしょう? 深刻さが茶目っ気に変わり、作曲家が魔法使いに変身し、演奏者がいたずら好きに、そして聴き手が、目を大きく開いて笑い、驚き、再び心をときめかせる子どものようになったとしたら?

ロッシーニからショスタコーヴィチまで、またジャンゴ・ラインハルトからオスカー・ピーターソンまで、このセレクションには、遊びが音楽の原動力となったさまざまな作品が揃っています。模倣、テーマなどのすり替え、様式の模倣再構築、技巧の妙、そしてスウィングのリズムなどなど。サン=サーンスの(『動物の謝肉祭』に出てくる)動物たちは剽軽な顔を見せ、バーンスタインはブロードウェイの街を駆ける子どものように跳ねまわり、ジャンゴはつかみどころのないアラベスクを即興で弾き、(ジャズピアニストの)アート・テイタムはピアノをスライディングの場へと変え、(ジャズ歌手)エラ・フィッツジェラルドは童謡をいたずらっぽいスキャットに生まれ変わらせています。

このプレイリストは、気楽で楽しい音楽散歩ですが、単純無垢なものではありません。むしろ、音楽家にとって遊ぶこと*は、決して取るに足らないものではないと教えてくれるはずです。それは、自由のほとばしりであり、ひらめきと驚き、対話、そして失われた子ども時代を取り戻す場でもあるのです。もしかすると、音楽に耳を傾ける一番素敵な聴き方が、「聴くことを、遊ぶ」ことかもしれません。